<

革新的な「発酵マルチプルコラーゲン」と厳選素材

今回のリニューアルで最も注目すべきは、新配合された「発酵マルチプルコラーゲン」である。再春館製薬所は、日本で初めて基礎化粧品にコラーゲンを配合したパイオニアとして、その専門性をのど飴に昇華させた。この新成分は、漢方の伝統技法「修治(しゅうじ)」に着想を得て、食品加工時に廃棄される「鱧の皮」を海洋微生物で分解・発酵させて製造されている。この技術は、新たな性能獲得に加えて、食品廃棄物の活用というサステナブルな視点を兼ね備えており、現代の企業活動におけるSDGsへの貢献という側面も持つ。企業の社会的責任(CSR)を果たす上での具体的な取り組みとして評価できる。

また、本製品には以下の厳選された自然素材も配合されている。

- 長白参(ちょうはくじん): 「百草の王」と称される高麗人参。漢方の製薬会社ならではの抽出法で、その力強さを引き出す。

- 白キクラゲ: ヒアルロン酸以上の保水力を持つとされる伝統食材。

- 不知火菊(しらぬいぎく): 熊本県の一部地域でしか育たない希少な菊で、「年齢を解き放つ花」の異名を持つ。その秘められた可能性は研究で次々と明らかにされており、特許も申請されている。

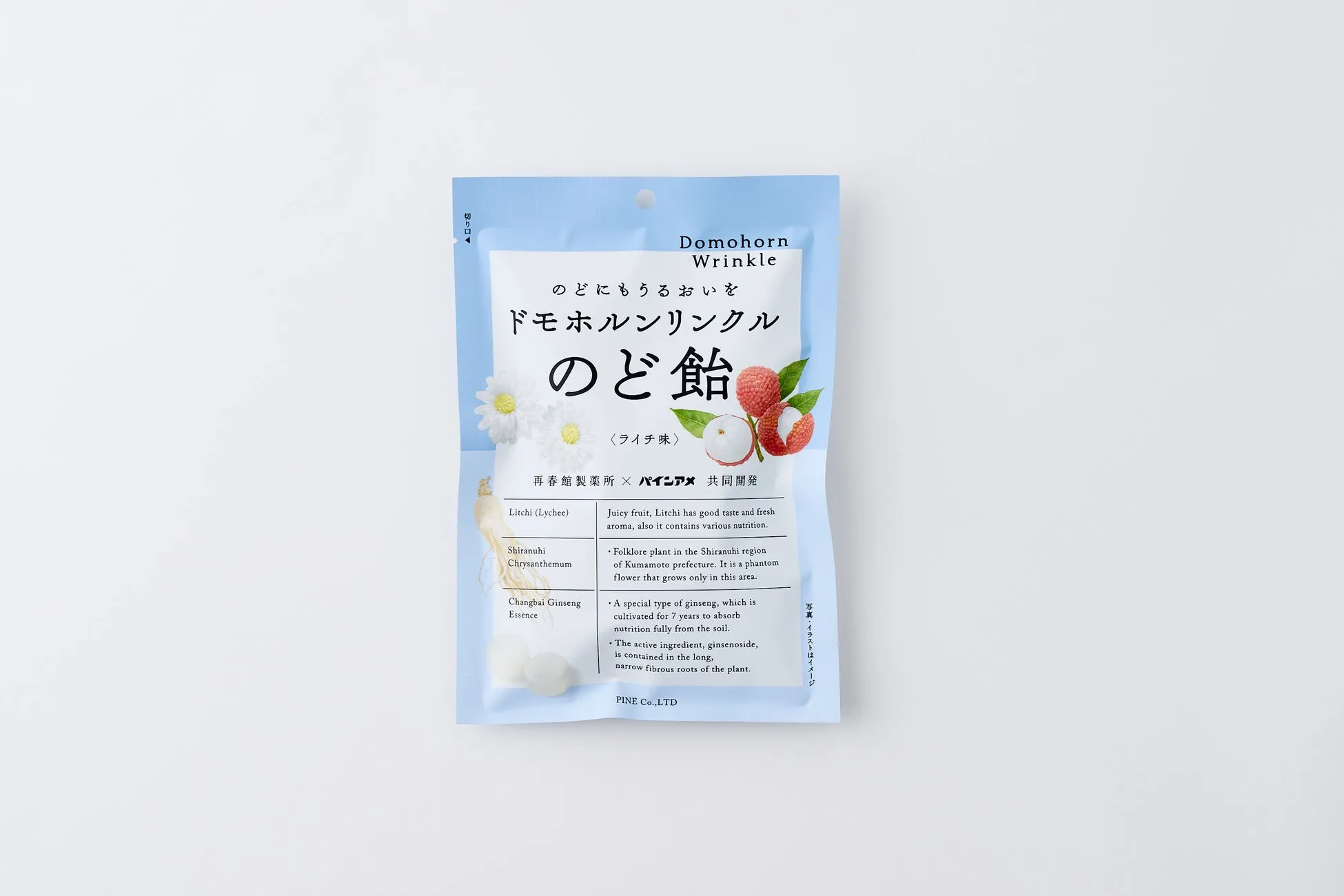

これらの素材が、甘すぎないライチ味にほんのりミントを効かせた爽やかな味わいの中に凝縮されている。

ブランド戦略とコストパフォーマンス

本製品のパッケージデザインは、「くまモン」のデザインで知られるクリエイティブディレクターの水野学氏が長年手掛けている。今回のリニューアルでは、ドモホルンリンクルのブランドカラーである「スプリングブルー」が採用され、「再び春が巡るように、いつまでもすこやかでみずみずしく」というブランドの願いが込められている。デザイン一つにも企業理念が息づく姿勢は、ブランド戦略の徹底を示すものと言える。

価格設定においても、その戦略性が伺える。希望小売価格は270円(税込)であり、配合されている希少な成分や長年の研究に裏打ちされた技術を考慮すると、非常に高いコストパフォーマンスを実現している。これは、高品質な製品を広く市場に浸透させたいという企業側の意図が反映されたものと推測される。2025年9月1日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で順次発売が開始される予定である。

市場性と今後の展望

「ドモホルンリンクルのど飴」は、発売からわずか10ヶ月で100万個を突破し、累計307万個という実績を誇る大ヒット商品である。SNSでの話題性も高く、「声帯のシワにも効きそう」といったユーモラスな投稿が飛び交うなど、消費者からの強い支持を得ている。これは、単なるのど飴としての機能を超え、ブランドの持つ信頼性とユニークなコンセプトが市場に受け入れられた結果と言える。

本製品は、漢方の知見と最新のテクノロジー、そしてサステナブルな視点まで取り入れた、まさに次世代ののどケアアイテムである。ビジネスパーソンが日々のパフォーマンスを維持向上させる上で、手軽に取り入れられる健康習慣の一つとして、その市場価値は今後も拡大していくと予測される。企業が持つ強みを異業種で展開し、新たな価値を創造するビジネスモデルとしても、示唆に富む事例であると言えよう。

]]>